板块构造理论是上世纪地球科学的一场革命,它很好地解释了大洋板块的运动和变形特征。大洋岩石圈流变强度整体表现为刚性,在板块边界形成相对窄的变形带。然而,板块构造理论却很难解释大陆内部变形,主要原因是大陆岩石圈的流变结构在垂向上表现出两层或者多层的结构。在变形过程中,大陆地壳可以与其下覆的地幔岩石圈发生拆离,从而形成宽而弥散的变形带。因此,流变结构是理解大陆内部变形的重要突破口。东亚大陆具有全球分布最广的板内弥散变形带和新生代火山分布,是研究大陆岩石圈热流变结构和陆内变形关系的最佳场所。

中国地质科学院孙玉军研究员联合南京大学、中国地质科学院地球物理地球化学勘查研究所、美国密苏里大学和中国科学院大学相关科研人员,充分利用东亚大陆最新获取的近地表热参数观测数据和深部地球物理观测约束,通过构建详细的三维有限元数值模型,计算得到了东亚大陆岩石圈三维精细热结构。在此温度模型基础上结合最新的GPS观测得到的应变率数据和高温高压实验数据等计算得到了东亚大陆岩石圈三维流变结构。研究主要取得如下认识:

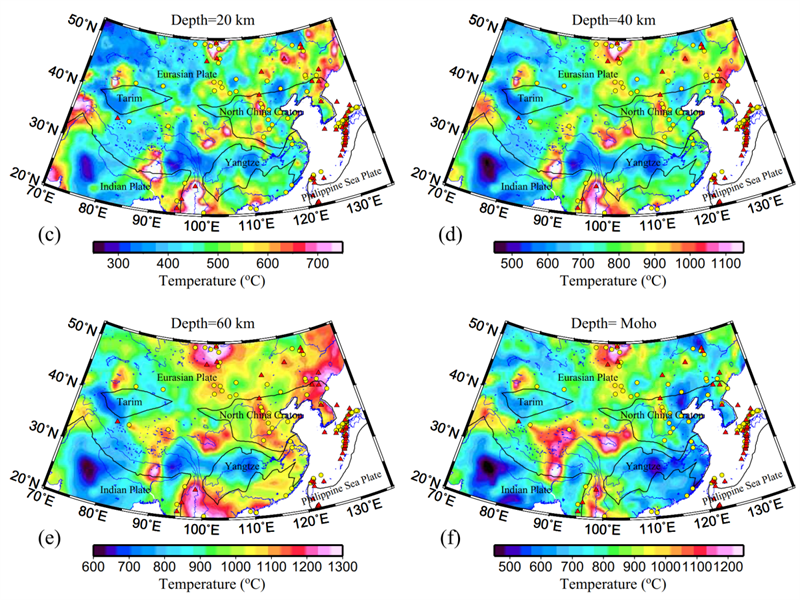

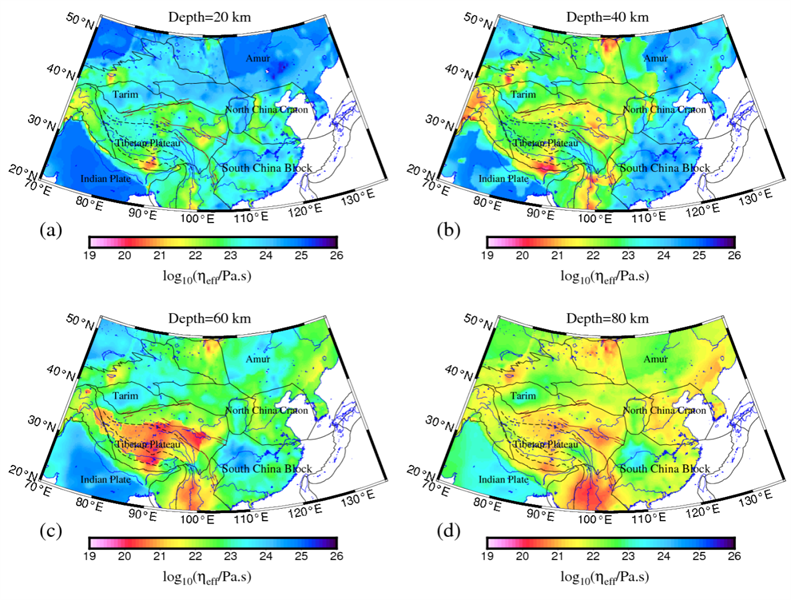

1. 东亚大陆岩石圈热结构和流变结构均呈现出极强的垂向和横向不均匀性,低粘滞性的大陆下地壳在东亚大陆普遍存在。

2. 东亚大陆东部地幔岩石圈下部均表现为高温异常,同时与地表新生代火山分布相对应,可能与太平洋板块的俯冲作用密切相关。

3. 东亚大陆造山带地区岩石圈强度主要贡献来自于地壳,而克拉通岩石圈强度的主要贡献来自于地幔岩石圈。

该研究的意义在于提供了东亚大陆岩石圈三维热流变结构的定量化模型,为研究东亚大陆岩石圈板内构造变形提供了重要参考。相关研究成果发表在国际著名地学期刊《Journal of Geophysical Research-Solid Earth》和《Tectonophysics》上。

本研究得到国家自然科学基金(42022029), 国家重点研发计划项目(2023YFF0803304)和深部探测技术与实验研究专项(SinoProbe)共同资助。

图1 东亚大陆岩石圈温度特征

图2 东亚大陆岩石圈等效粘滞性特征

相关论文和模型数据链接:

Yujun Sun, Shuwen Dong, Xueqiu Wang, Mian Liu, Huai Zhang, Yaolin Shi. Three-dimensional thermal structure of East Asian continental lithosphere. Journal of Geophysical Research-Solid Earth, 2022, 127, e2021JB023432. https://doi.org/10.1029/2021JB023432.

Yujun Sun, Shuwen Dong, Mian Liu, Huai Zhang, Yaolin Shi. The rheological structure of East Asian continental lithosphere. Tectonophysics, 2025, 895: 230575. https://doi.org/10.1016/j.tecto.2024.230575.

热结构模型数据下载: https://doi.org/10.5281/zenodo.6459746

流变结构模型数据下载:https://doi.org/10.5281/zenodo.12578334

京公网安备 11010202007433号

京公网安备 11010202007433号