北山造山拼合体作为中亚造山带的重要组成部分,记录了古亚洲洋在古生代期间的多次开启与闭合历史。然而,关于古亚洲洋的最终闭合位置、时间以及俯冲极性,尤其是在北山造山拼合体南部,科学界存在较大争议。这些争议的主要原因是该地区缺乏高分辨率的岩石圈结构数据。近期,中国地质科学院熊小松、李洪强和陈宣华等研究人员同吉林大学周建波教授、中山大学高锐院士和新西兰奥克兰大学Jennifer Eccles博士等合作,近期在《GSAB》上发表的最新研究成果,通过高分辨率地震反射剖面,揭示了北山造山拼合体南部地壳和上地幔结构的新细节,为理解中亚造山带中部南缘北山造山拼合体的古生代构造演化历史提供了新的证据。

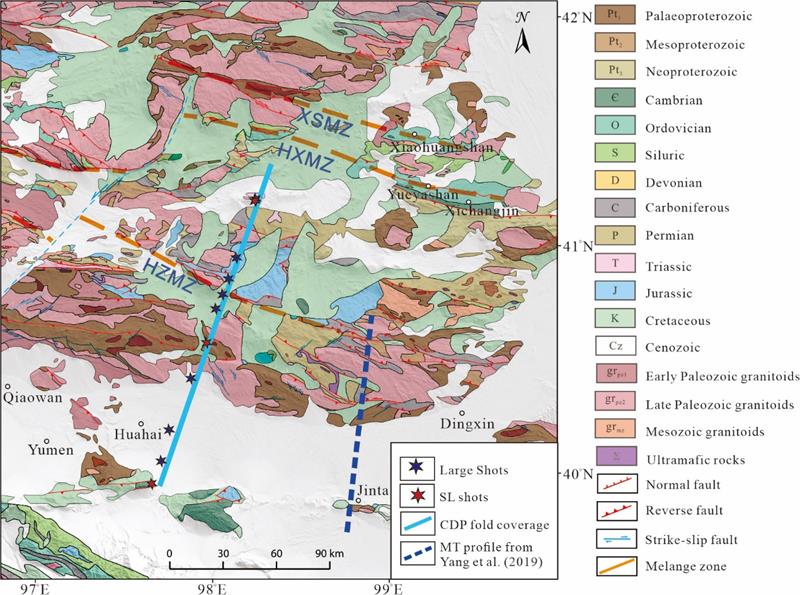

图1 敦煌地块北部-北山造山带南部地质图及地震剖面位置图

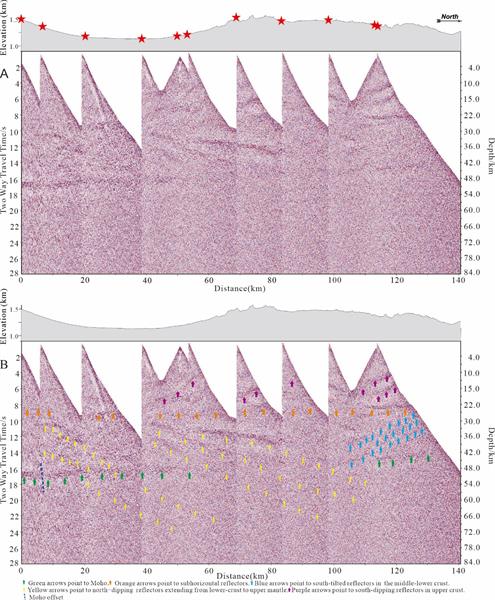

在这项研究中,研究团队首次提供了一条长140公里的高分辨率地震反射剖面,该剖面穿过了敦煌地块北部和北山造山拼合体南部(图1)。地震成像为北山造山拼合体南部下地壳、莫霍面和上地幔的结构提供了新的约束。在剖面北段的中地壳中识别出一个近水平反射体,在下地壳至上地幔中识别出两组北倾反射体,在剖面北段的上地壳中识别出几组南倾反射体(图2)。

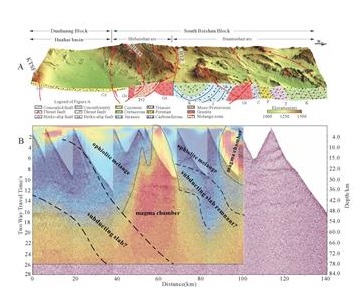

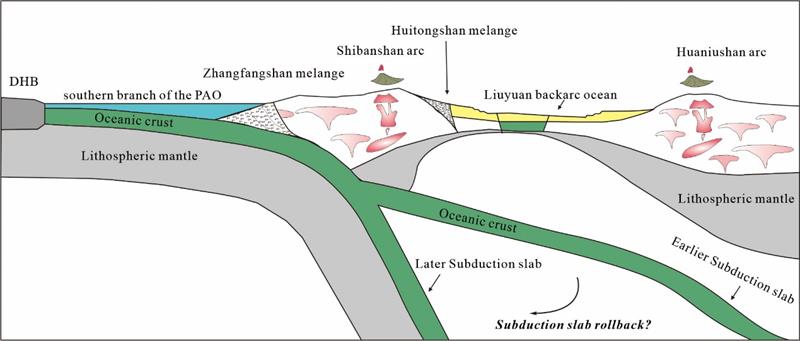

基于反射信息特征以及其他地质、年代学和地球物理数据(图3),研究团队提出,下地壳至上地幔的两组北倾反射体代表了古亚洲洋南部分支的两个北倾俯冲阶段。第一阶段在北山造山拼合体南部发生在晚志留纪至早泥盆纪,第二阶段在晚石炭纪至早二叠纪。这两个阶段的俯冲过程分别导致了花牛山弧和随后的石板山弧的形成(图4)。

图2 深地震反射大炮单次叠加剖面显示的地震反射结构主要特征

这些发现为中亚造山带南部微陆块和弧的多阶段拼合过程中的俯冲极性和争议提供了新的约束,对于理解中亚造山带南部的构造演化具有重要意义。这些新证据不仅有助于解决关于古亚洲洋俯冲极性的争议,还为该地区的矿产资源的深部形成过程提供了重要的地质背景信息。

图3 深地震反射剖面和MT电性结构叠合图

该研究得到了中国国家自然科学基金、中国地质调查项目和中国国家留学基金项目的联合资助。

图4 北山造山带南部演化模型图。PAO - 古生代亚洲洋;DHB - 敦煌地块

关于研究的更多详细信息,请参阅《GSAB》2024年第136卷的相关文章:https://doi.org/10.1130/B37718.1

京公网安备 11010202007433号

京公网安备 11010202007433号