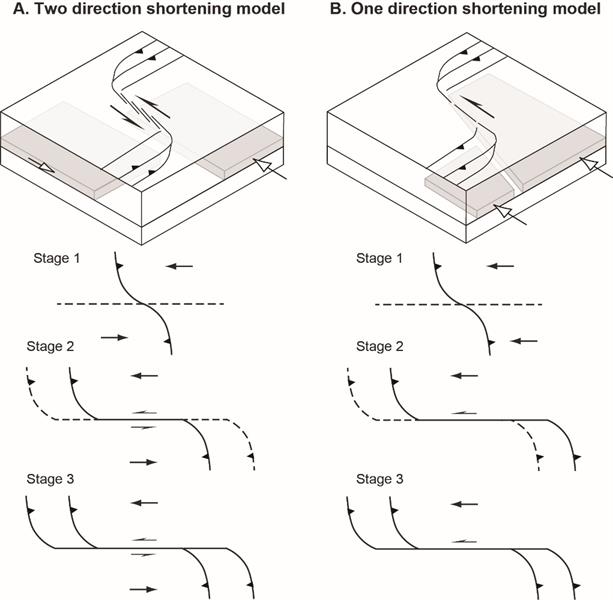

徽成盆地北缘走滑断裂系发育在秦岭造山带最窄的“蜂腰带”部位,是东、西秦岭造山带之间的构造边界(图1和图2)。前人在这一地区开展的大量研究(构造变形分析、地质年代学测年、岩浆侵位和沉积盆地等方面)表明,徽成盆地北缘断裂不仅与其两侧伴生的褶皱和逆冲断裂等相关,而且对该区的岩浆侵位和盆山演化等亦起到一定控制作用(图2)。但是,我们对该走滑断裂系的构造变形机制仍有诸多疑问:①如果主要在一个方向上发生挤压和地壳缩短,伴生的逆冲断层的主要倾向应该是一致的(图3b);②反之,如果主要挤压和缩短发生在两个反方向上,则伴生的逆冲断层的倾向相反(图3a)。

为此,中国地质科学院张义平等对徽成盆地北缘走滑断裂系开展了详细地野外构造变形分析,并利用多尺度构造热年代学定年和构造物理模拟实验等技术手段,系统地探讨了该走滑断裂体系的变形机制、运动学过程及其区域构造意义。

主要结论如下:

1、确定了徽成盆地北缘走滑断裂与其伴生构造的变形机制。徽成盆地北缘走滑断裂系是由东、西秦岭造山带的块体相对运动引起的,该走滑断裂系经历了多期运动,控制了伴生构造的形态。构造物理模拟实验结果证实了这一点,并反演了走滑断裂和伴生构造复杂的时空演化过程。

2、多尺度构造热年代学数据(锆石U-Pb年龄213 Ma,黑云母40Ar/39Ar年龄203 Ma,磷灰石裂变径迹年龄56 Ma)限定了该走滑系统上盘的主要热演化历史及时代。

3、多方面证据表明,徽成盆地北缘断裂的多期走滑运动对该区关键构造事件起到一定控制作用,促进了晚三叠世同构造岩浆侵位、侏罗纪/白垩纪局部走滑拉分和新生代快速隆升剥露。

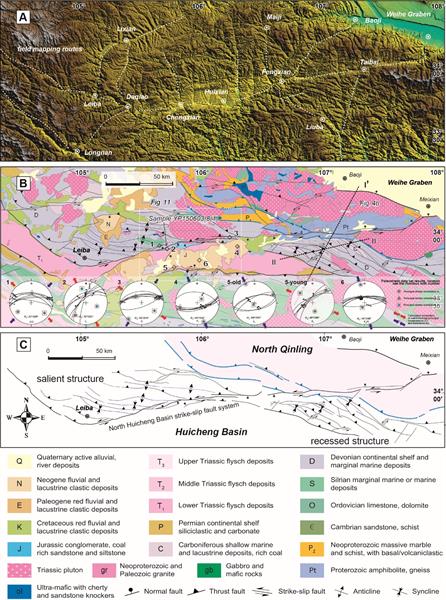

图1 秦岭造山带和青藏高原东北缘构造格架

A. 青藏高原周缘的大型走滑断裂。B. 青藏高原东北缘构造简图,秦岭造山带中段“蜂腰带”发育了走滑断裂系统。HY—海原断裂、WQL—西秦岭断裂、EKL—东昆仑断裂、QC—青川断裂、XSH—鲜水河断裂、ASRR—哀牢山—红河断裂、S-NCB—华北地块南缘、NQB—北秦岭造山带、SQB—南秦岭造山带,N-SCB—华南地块北缘。数字高程数据来源于http://www.geomapapp.org/.

图2 秦岭造山带中段构造地质图

A. 数字高程模型(DEM)和野外地质路线(白色虚线)。B. 秦岭造山带中段地质图,构造位置如图1B所示。C. 简化的构造体系。

图3 徽成盆地北缘走滑断裂的端元模型

A. 双向挤压走滑模型。B. 单向挤压走滑模型。

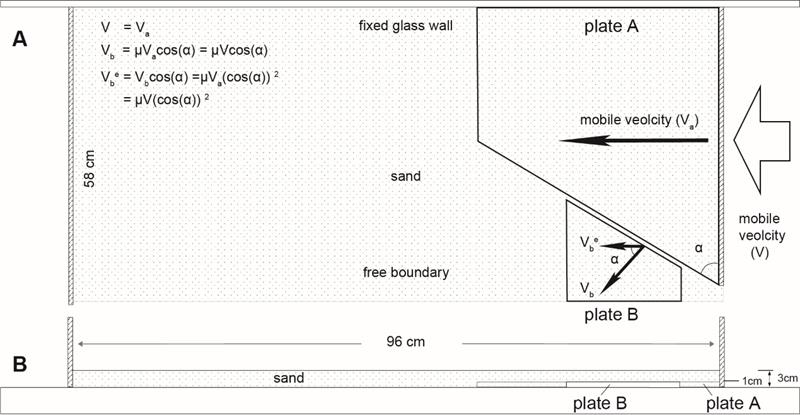

图4 构造物理模拟实验边界条件设定

实验模型包括1个固定玻璃板、1个自由边界、1个水平底座和2个可移动板A和B。板A和B之间存在一定速度关系:V是步进电机速度,Va是平行于板A的速度,Vb是板B的速度,Vbe是板B沿缩短方向的有效速度,μ是相关系数,α是板边界角。

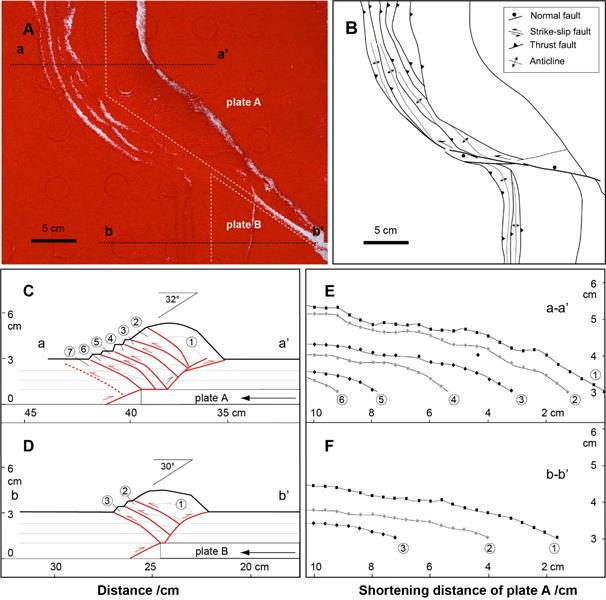

图5 板A缩短11cm的模拟结果

实验结果的俯视图(A和B)和剖面图(C和D)。图C和D中,每个逆冲岩片逐渐抬升。图E和F是连续缩短过程中不同断裂启动的先后顺序。

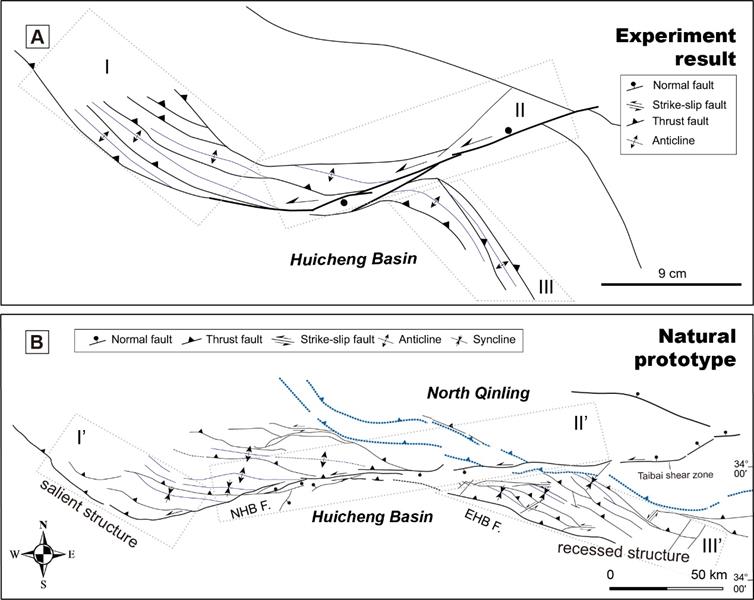

图6 构造物理模拟实验结果(A)与地质原型(B)的对比

变形域可以分为两个部分(构造域I和III),这两个构造域通过走滑带(域II)相互作用。NHB F.—徽成盆地北缘走滑断裂,EHBF.—徽成盆地东缘走滑断裂。

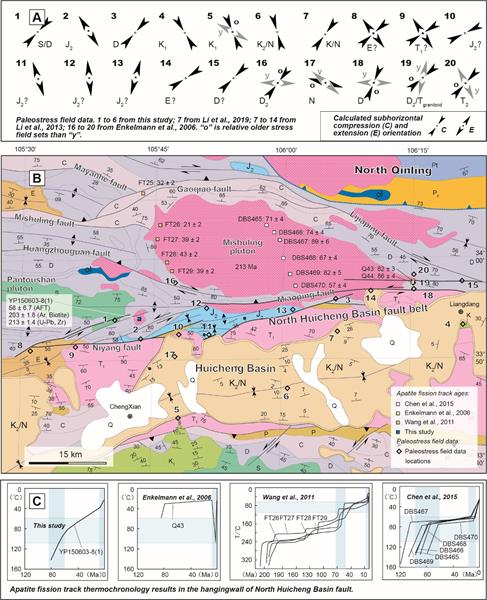

图7 古应力、野外填图和地质年代学综合图

A. 古应力数据,箭头给出了主压应力和拉伸的方向。B. 徽成盆地地质图,可见古应力和年代学数据位置,图例如图2所示。C. 磷灰石裂变径迹数据。

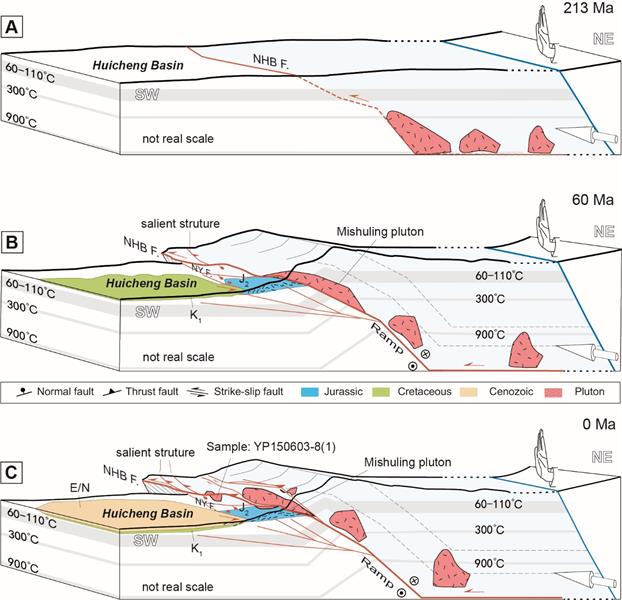

图8 徽成盆地北缘断裂系和区域构造演化综合图

晚三叠世以来,随着多期走滑运动,上盘岩石逐渐隆升到地表,拉分盆地发育。J2—中侏罗统,K1—下白垩统,E/N—古近系/新近系,NHB F.—徽成盆地北缘断裂,NY F.—泥阳断裂。

本研究受中国地质科学院基本科研业务费(JKYQN202301)、中国地质调查(DD20230008、DD20221643-5)、国家重点研发计划项目(2018YFC0603701)和中石化胜利油田公司合作项目(P22065)共同资助。

研究成果发表于国际知名期刊《Lithosphere》上,论文信息如下:

Yiping Zhang, Xuanhua Chen, Yannan Wang, Andrew V. Zuza, Jin Zhang, Bing Li, Yongchao Wang, Ye Wang, Kui Liu, Lele Han, Beihang Zhang, Heng Zhao; Multistage Strike-Slip Fault in the Narrowest Portion of the Qinling Orogen, Central China: Deformation Mechanism and Tectonic Significance. Lithosphere 2023; 2023 (Special 14): lithosphere_2023_202. https://doi.org/10.2113/2023/lithosphere_2023_202

京公网安备 11010202007433号

京公网安备 11010202007433号