叠加褶皱的研究已经持续了一个多世纪,研究主要集中在叠加机制和其他一些有关叠加褶皱的专题,比如几何学及其分类,运动学和动力学,形成时间和控制叠加褶皱形成的各种因素。之前的研究主要集中在两个同时或异时、垂直或斜交的挤压事件下所形成的叠加褶皱。我们已经知道叠加褶皱可以通过剪切褶皱作用(横弯作用)或者纵弯褶皱作用形成。在剪切褶皱作用下,叠加褶皱主要有4种基本类型(type),在纵弯褶皱作用下,叠加褶皱也主要有4种基本类型(mode),具体参考Ramsay(1967)和Ghosh et al. (1993)。然而,学界关于晚期走滑断层对早期褶皱的叠加改造研究较少。少量学者通过野外构造分析研究,认为此类叠加褶皱的形成主要是由于走滑作用的反转或者区域单向应力场中局部运动的相互作用。

在青藏高原、阿拉善地块和鄂尔多斯盆地过渡地带的卫宁北山褶皱冲断带西南部,我们发现了一个罕见的莲花状叠加褶皱,石炭纪地层中早期形成的东西向紧闭褶皱似乎被新生代烟筒山左行走滑断层叠加弯曲。由于此叠加褶皱位于卫宁北山褶皱冲断带西南部麦垛山地区,因此被称为麦垛山叠加褶皱。通过研究麦垛山叠加褶皱的形成机制,可以使我们更好地理解晚期走滑断层对早期褶皱的叠加效应。

为此,中国地质科学院和北京大学联合培养博士研究生周鹏超等对卫宁北山褶皱冲断带和麦垛山地区开展了详细的野外构造变形分析。此外,在室内还应用构造物理模拟实验模拟了晚期走滑断层对早期褶皱的叠加效应。最终,提出了麦垛山叠加褶皱的形成机制。

主要结论如下:

1.麦垛山叠加褶皱是由两个异时构造事件叠加形成。中晚三叠世,上石炭统单梁山组(C2d)在南北向挤压作用下形成了东西向的紧闭褶皱。上新世至第四纪期间,烟筒山走滑断层的左行单剪导致中晚三叠世形成的东西向紧密褶皱重褶。

2.构造物理模拟实验结果表明,麦垛山西北部可能存在障碍物。我们推测在麦垛山西北部的金场子-二人山地区,中侏罗世至早白垩世早期形成的隐伏岩体阻碍了拖曳褶皱(由上新世至第四纪烟筒山走滑断层的左行单剪形成)向西北方向的移动。

3.在构造叠加过程中,褶皱枢纽递进式迁移/旋转、褶皱作用、差异性位移和逆冲作用共同协调了麦垛山及周边地区烟筒山走滑断层的大部分左行位移量。

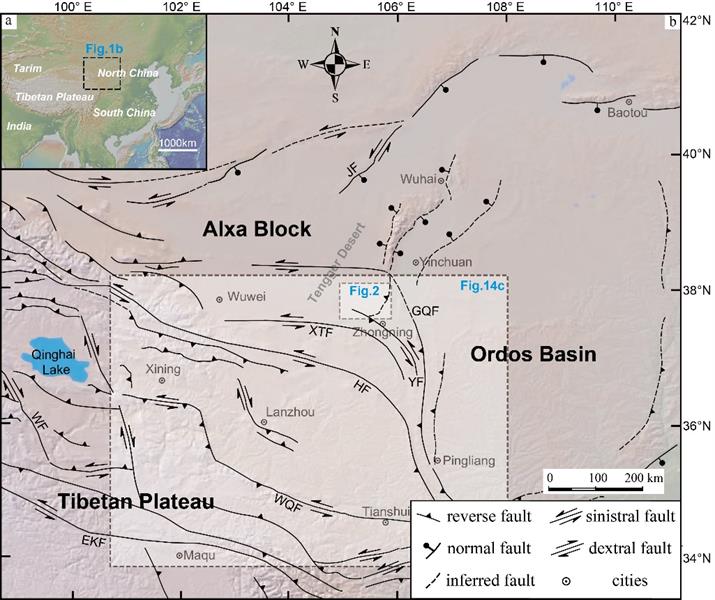

图1 青藏高原东北缘、阿拉善地块和鄂尔多斯盆地构造示意图

EKF: 东昆仑断裂; GQF: 固原-青铜峡断裂; HF: 海原断裂; JF: 吉兰泰断裂; WF: 温泉断裂; WQF: 西秦岭断裂; XTF: 香山-天景山断裂; YF: 烟筒山断裂。

图2 (a)麦垛山及周边地区褶皱和断层的谷歌地球图像解译; (b)麦垛山及周边地区地质图

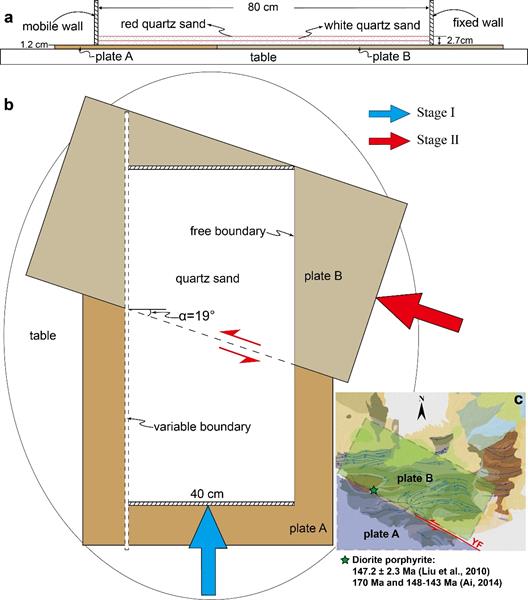

图3 由刚性工作台、板A、板B、活动墙、固定墙、自由边界和可变边界组成的沙箱模型

(a)右视图。(b)俯视图。蓝色箭头表示第一阶段中活动墙相对于固定墙的汇聚。红色箭头表示第二阶段中板B相对于板A的左行走滑,板A保持静止。α是板B运动方向与固定墙之间的夹角。(c)板A和板B在卫宁北山褶皱冲断带中的大致位置。YF: 烟筒山断层。

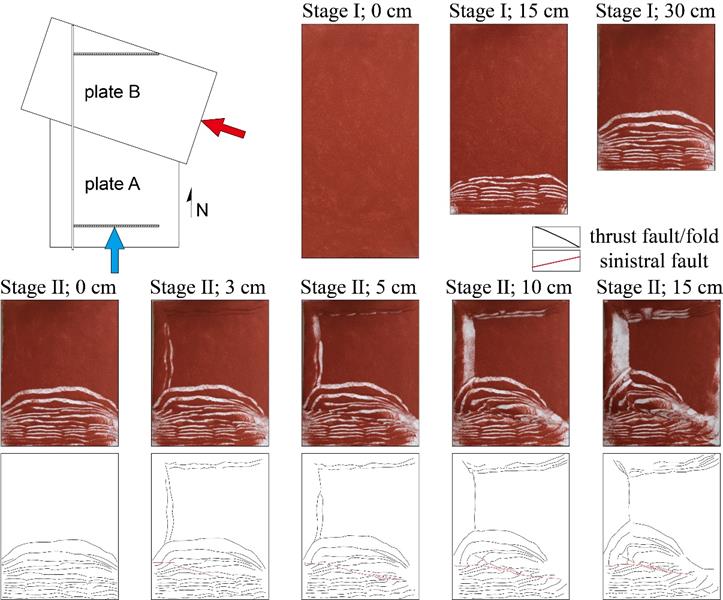

图4 模型2解释结果俯视图

可变边界是障碍墙。第一阶段: 活动墙相对于固定墙汇聚30cm。第二阶段: 板B相对于板A左行移动20cm,板A保持静止。

图5 (a)烟筒山走滑断层左行单剪作用使中晚三叠世形成的东西向褶皱拖曳变形; (b)由于烟筒山走滑断层的左行单剪作用,早期东西向褶皱枢纽递进式迁移/旋转

YF: 烟筒山断层。

研究成果发表于国际SCI期刊《Journal of Asian Earth Sciences》,论文信息如下:

Pengchao Zhou(周鹏超), Xuanhua Chen(陈宣华)*, Yiping Zhang(张义平)*, Zhaogang Shao(邵兆刚), Bing Li(李冰), Tao Jiang(姜涛), Daxing Xu(徐大兴). 2024. Obstacle leads to local stress reorientation: Insights from the formation mechanism of the Maiduoshan superimposed fold in the Weiningbeishan fold-thrust belt, NW China. Journal of Asian Earth Sciences 276, 106361.

相关链接: https://doi.org/10.1016/j.jseaes.2024.106361

京公网安备 11010202007433号

京公网安备 11010202007433号