在国家自然科学基金项目面上项目、重大项目和基础科学中心项目( 41772023 , 41790454 , 41688103 , 41402004 , 41302004 ),以及现代古生物学和地层学国家重点实验室开放基金( No. 173113 )项目共同支持下,由我院高级工程师蒋子堃与浙江自然博物馆、中国科学院南京地质古生物研究所、沈阳师范大学和德国波恩大学组成的研究团队,最近在我国浙江省的白垩纪地层中发现了距今1.1亿年已灭绝松柏类植物 Brachyoxylon (短木属的一个新 种化石( Brachyoxylon zhouii Jiang, Tian, Wu et Wang)“ 周氏短木 ” 。 该成果近日发表在国际知名学术期刊 Historical Biology (《历史生物学》) 上。 全文链接 : https:// doi.org/10.1080/08912963.2020.1755282。

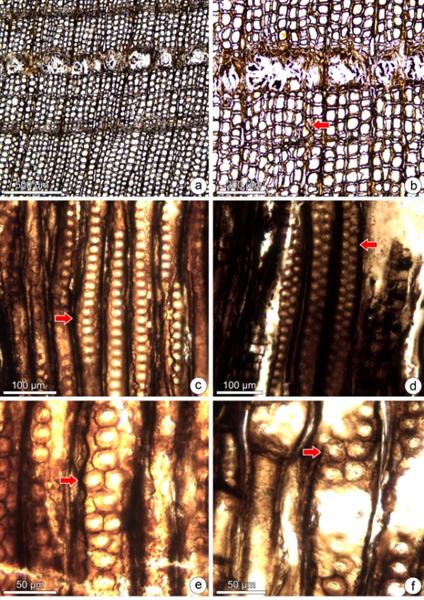

该化石 发现于浙江永康早白垩世馆头组(距今1.1亿年左右) ,与之前在浙江地区 所报道的木化石 在解剖构造上 均不相同,在与世界 各地 已报道的相似木化石进行仔细对比后, 研究团队 建立了一新种——周氏短木( Brachyoxylon zhouii ) ,新种的种名以我国著名古植物学家周志炎院士命名,以纪念他对古植物学研究的杰出贡献。短木属是中生代常见的一种松柏类木化石,与已灭绝的掌鳞杉科植物具有系统学亲缘关系。新发现的 周氏短木 保存 为 硅化木,是植物 次生木质部 的一部分 , 显微 切片 观察 显示其主要 解剖 特征包括 明显的生长轮, 具混合型 的 径壁纹孔、南洋杉型 的 交叉场纹孔 以及较 高的单列木射线,并具有创伤树脂道。研究人员还对周氏短木的生长轮进行了 定量 化分析,显示周氏短木为常绿乔木,叶持续时间可达3到15年。结合沉积学、孢粉学、古土壤学等其它证据可以推测出,早白垩世的浙江 地区 受亚热带气候 条件 控制 , 且处于相对半干旱 的 环境。

浙江永康早白垩世发现的松柏类木化石“周氏短木”的解剖构造

浙江早白垩世时期发育了大量的陆相沉积, 除了报道有恐龙骨骼、恐龙蛋等脊椎动物化石外,还 产出丰富的木化石,在新昌、武义、永康、龙游等地均有发现,但迄今为止仅报道了4种,即新昌贝壳杉型木(原新昌南洋杉型木 ) 、贝壳杉型木未定种、浙江短木及本项研究所报道的周氏短木。周氏短木的发现一方面丰富了我们对浙江早白垩世的 植被 组成 和古气候的 认知,另一方面表 明 浙江 化石森林的研究 还有 较大 的 提升 空间。

京公网安备 11010202007433号

京公网安备 11010202007433号