发布时间:2024-12-30

主要完成单位

中国地质科学院地质力学研究所

主要完成人

肖昌浩、张文高、陈正乐、刘向冲、毛承安、杨富强、李兴鹏、于萍萍、王新宇、吴祥珂

成果简介

在地质调查项目找矿进展的基础上,通过地质力学理论创新,研发适用于桂西沉积岩覆盖区地质-地球化学-地球物理综合信息再分析挖掘和三维可视化新技术,构建新的钨锡矿构造控矿模型,指导并开展工程验证,助力广西百色平那地区实现找矿突破。一是揭示南盘江-右江盆地尺度的区域伸展构造是锡成矿有利构造环境,多尺度构造样式的差异控制了平那矿床钨锡空间分异。建立岩浆远端碎屑岩容矿的白云母-石英脉型钨锡矿床断裂及相关褶皱纵张节理控矿模型,在桂西三叠系碎屑岩中发现新类型晚白垩世钨锡矿床,拓展桂西钨锡勘查新区域,促进对锡成矿构造环境的理解,为同类型构造环境的锡矿勘查提供借鉴。二是提出氧化剂不是锡石沉淀的必要条件新认识并定量揭示高产热花岗岩的放射性热促进钨、锡自硅酸盐熔体向热液的扩散总量增加17~95 %,提高钨、锡成矿的概率。研发了沉积岩覆盖区地质-地球化学-地球物理综合信息再分析挖掘和三维可视化新技术,建立右江盆地钨锡沉积岩覆盖区钨锡勘查地球化学标志。三是科技创新引领广西百色平那地区实现“新区域、新类型、新层位”钨锡找矿突破,提交新发现钨锡矿产地2处,新增潜在经济价值35亿元。上述理论和找矿成果打破了广西以往在桂西地区重点寻找低温热液矿床的勘查认识,启发广西自然资源管理部门及地勘队伍向隐伏岩体有关的高温热液矿床勘查的新思路。对推进新一轮找矿突破找略行动及广西找矿勘查与开发和经济社会效益具有重要理论和现实意义。研究成果发表在《Geochimica et Cosmochimica Acta》、《Geoscience Frontiers》等国际地学期刊。

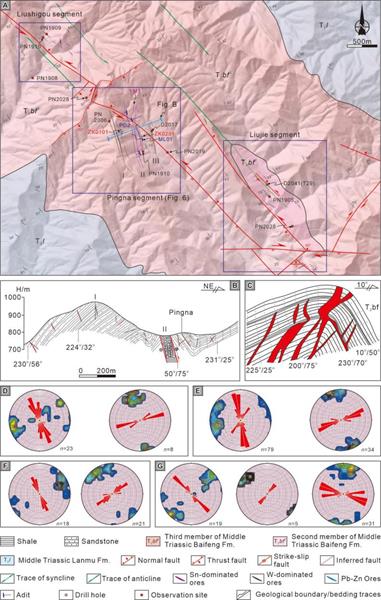

图1 南盘江-右江盆地桂西平那矿产地质图(A)和主要构造控矿构造样式(B-C)及主要矿脉群玫瑰花图解(D-G)

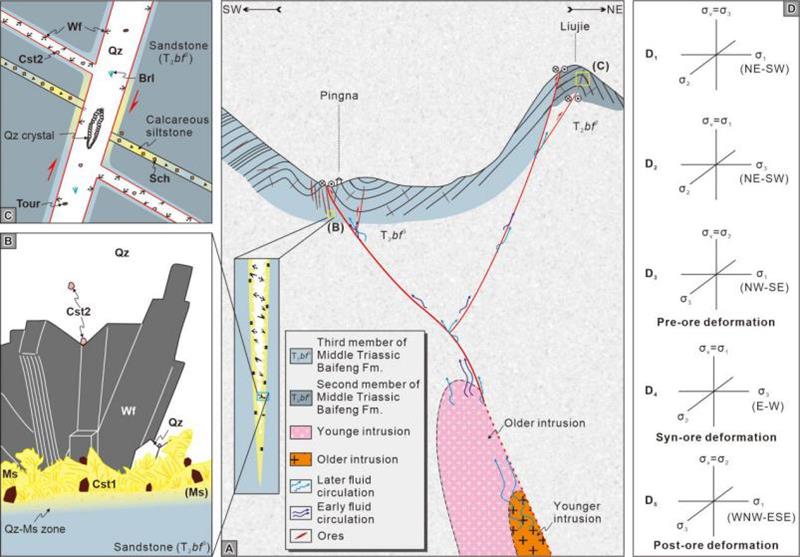

图2 桂西平那钨锡矿床构造控矿模型(A)、两期钨锡成矿示意图(B-C)及含矿构造演化(D)

京公网安备 11010202007433号

京公网安备 11010202007433号